アメリカの光と影――プールで僕が見た本当の姿

いつもなら、僕はアメリカの素晴らしい面ばかりをご紹介している。自由、チャンス、ダイナミズム……そんなきらびやかな言葉たちで、この国を語ることに慣れている。

でも、今日は少し趣向を変えてみようと思う。

アメリカという国に、いまもなお根強く残る「影」の部分――つまり、人種差別について、僕自身の体験を交えてお話ししたい。

アパルトヘイトとアメリカ

「アパルトヘイト」という言葉を聞いたことがあるだろうか?

南アフリカ共和国がかつて採用していた、人種隔離政策のことだ。白人と非白人を徹底的に分け、非白人に不利な扱いをする社会構造。それは遠いアフリカの過去の話のように思えるかもしれない。

しかし、アメリカにもその影は色濃く残っている。

一般的には「アメリカの人種差別はなくなった」と言われる。でも、それは表面的な話だ。

心の奥底には、未だにくすぶるものがある。根っこの部分で、差別意識が息づいているのだ。

なぜそんなことが続くのか。

ひとつの説がある。

アングロサクソン、つまりヨーロッパ系白人たちは、もともと狩猟民族だったという説だ。常に獲物を求め、移動し、標的を定め、狩る。

その本能が、形を変えて現代にも引き継がれている。標的を探しては攻撃する――その対象が、有色人種に向けられているのだと。

もちろん、すべての白人がそうだとは言わない。でも、僕はあのとき、それを肌で感じたのだ。

ロサンゼルスの高級コンドミニアムで

僕には、アメリカに長く住む古い友人がいる。ロサンゼルスの高級コンドミニアムに住む彼は、ユダヤ系アメリカ人で、ある会社の副社長をしている。

僕が渡米するときは、いつも「うちに泊まれよ」と言ってくれる。なんと僕専用のゲストルームまで用意してくれているのだ。友情に感謝しつつ、僕もいつも甘えさせてもらっていた。

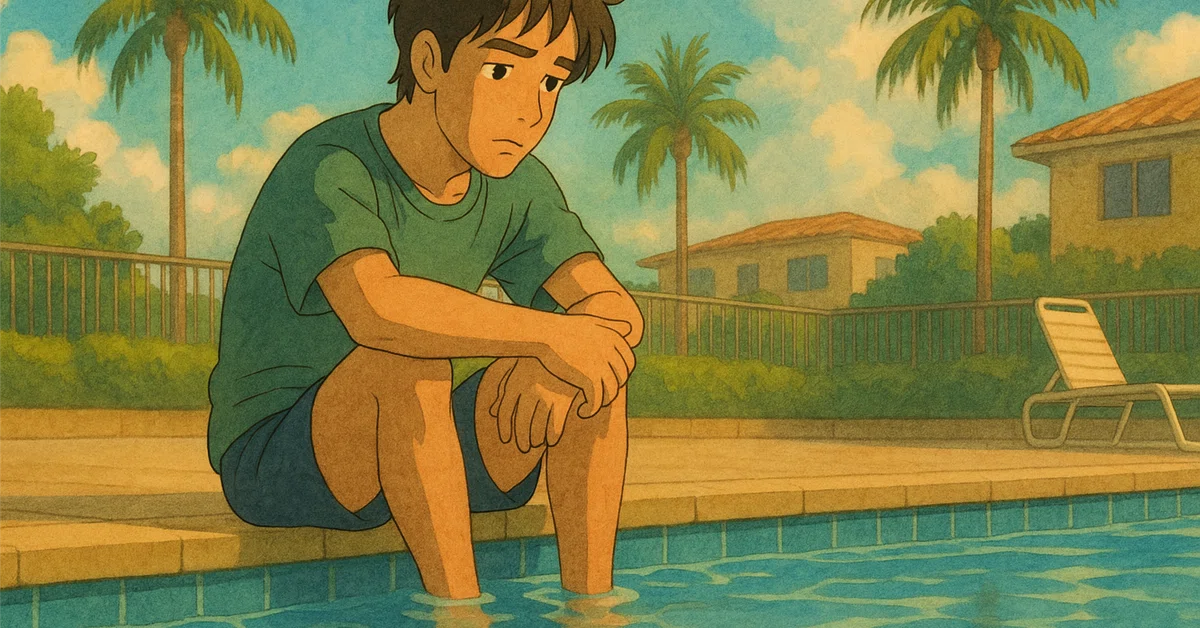

ある夏の日、ロサンゼルスの太陽が容赦なく照りつける午後。

「せっかくだし、泳ぎに行こう」と思い立ち、コンドミニアムに併設されている専用プールへ向かった。

誰もいないプールサイド。静かに体を水で濡らし、僕はざぶんとプールに飛び込んだ。

水中でふわりと身体を伸ばし、気持ちよく水面へと顔を出す。

その瞬間だった。

プールにいた他の人たちが、ざわざわと動き出したのだ。

バシャバシャと水音を立てて、次々とプールから上がっていく。

「あれ? なんだろう?」

僕は首をかしげた。

何か迷惑をかけたか?

でも、思い当たる節はない。ただ泳ぎに来ただけだ。

そんな僕の耳に、はっきりと飛び込んできた言葉。

「COLORED!」

色つきめ――。

呆然とした。

要は、僕がプールに入ったことで「同じ水に入ると色がうつる」とでも思ったのだろう。

僕は日本人、つまり黄色人種だ。肌は多少日焼けしていたが、彼らからすれば「有色人種」に見えたのだ。

怒りよりも、悲しみが先に来た。

ロサンゼルスでも、差別は生きている

ロサンゼルスといえば、多民族、多文化が共存する都市。

カリフォルニア州自体、アメリカの中でも比較的リベラルで、人種差別が少ないイメージを持っていた。

だからこそ、余計にショックだった。

「まさか、こんな場所で……」

不機嫌になった自分を感じながら、早々にプールを後にした。

タオルで体を拭きながら、ため息が止まらなかった。

コンドミニアムに戻ると、友人がソファで本を読んでいた。

「どうした?」

彼の問いに、僕はさっきの出来事をありのまま話した。

すると彼は、きっぱりと言った。

「うちのコンドの住民に、そんなこと言うやつはいないよ」

少しムキになっているようにも見えた。

僕は静かに反論した。

「でもさ、僕は有色人種だよ。日本人は黄色人種なんだよ」

彼は、しばらく黙った後、笑いながら言った。

「おまえのは、日焼けだよ。カラードじゃない」

彼らにとっての「色」とは何か

そのとき、僕は気づいた。

彼の中にも、無意識のうちに線引きがあるのだ。

「白」と「黒」、「白」と「色つき」、その間にある微妙なグラデーションを認めたくない、あるいは意識したくない心理。

彼に悪気はない。

むしろ、僕を守ろうとしたのだろう。

だけど、それこそが根深い問題だった。

「表面上はフレンドリーでも、本音の部分で区別がある」

それが、僕がアメリカで初めて直面した、見えない壁だった。

差別は、無くなったわけじゃない

アメリカでは、確かに多くの差別撤廃運動があり、法律も整備された。

黒人差別、アジア人差別、ヒスパニック差別、様々な歴史がある。

でも、人の心に根付いた意識は、法律では簡単に変えられない。

「俺たちは平等だ」と叫びながら、無意識のうちに誰かを線引きしている。

それが、アメリカという国の、いまも続くリアルな姿なのだと思う。

それでも、僕はアメリカを嫌いになれない

こんな経験をしても、僕はアメリカを嫌いにはなれない。

なぜなら、この国には、こうした現実を変えようとする人たちもまた、確かに存在するからだ。

「違いを受け入れることは、時間がかかる。でも、必ず変われる」と信じて努力している人たちがいる。

そして、そんな人たちとの出会いが、僕を何度も救ってきた。

差別は確かにある。

でも、それを乗り越えようとする希望も、同じくらい強く、ここには存在している。

だから、僕はまたアメリカへ行くだろう。

そして、こうしてまた、新しい現実と向き合いながら、少しずつ前に進んでいくのだ